平均的な日本人が本を読む速度はご存じですか?

答えは分速約500文字。速い人でも800文字程度だとされています。

ところが読み方を変える簡単なトレーニングをするだけで、分速5,000文字や10,000文字も夢ではありません。

速読は間違いなくあなたの人生を変えます!

後ほどご紹介しますが、トレーニングといっても難しいものではなく、1日7~10分間ほどリラックスしてパソコンの画面を眺めたり、脳トレゲームを楽しんだりするだけです。

速読のメリットといえば、たとえば次のようなものが考えられます。

- 頭の回転が速くなり、論理的思考ができるようになる(IQの向上)

- 話題が豊富になり、コミュニケーション能力が向上する

- 仕事のスピードが速くなり、年収アップが期待できる

- 認知症の予防、心身のアンチエイジング

- さまざまな能力(集中力、記憶力、推理力、想像力、連想力等)が活性化される

- 読まなければならない書籍、仕事の資料が速く読めるようになり、他のことに時間を割ける

速読力は多読力。情報量は多ければ多いほどアドバンテージです。

速読のデメリットは、メリットに比べると微々たるものですが、あらかじめ解消方法も考えておきましょう。

この記事では、「うさんくさい」といわれることもある速読のしくみや、おすすめのトレーニングもお伝えしますね。

速読は「うさんくさい」ものなの?速読のしくみ・やり方を簡単に説明

速読を習得するには「読み方を変える」トレーニングをします。

私たちは子どもの頃から、音読(頭の中で黙読)したり、声を出さないように口を小さく動かしながら読書をする習慣がついています。

大人になってもこの習慣を続ける限り、早口言葉の限界である分速800文字の壁を超えることはなかなか困難です。

そこで、1日わずか数分間の簡単なトレーニングによって、目と右脳を鍛え、ブロック単位(行単位・ページ単位)で、内容を理解できるようにします。

少なくとも、1ページに印刷されているすべての文字を見ないと速読はできないので、パラパラ漫画のような読み方は、不可能だと思われます。

速読にはさまざまなやり方があり、月々わずか2,980円(税込)〜オンライントレーニングも可能ですよ!

速読の方法はさまざま

速読にはさまざまな方法があります。大きく分けると、

- 眼筋を鍛え視野を広くして1行から1ページを「かたまり」として読む方法

- 右脳を活性化し「イメージ」で意味をとらえる方法

- 重要な単語のみを拾う方法

があり、複数をミックスさせた速読術もあります。

速読の訓練をしていない人が文章を速く読むときは、「斜め読み」をする場合が多いのですが、重要な部分が抜けてしまうことがあるので注意が必要です。

① 眼筋と右脳を鍛える方法「川村式ジョイント速読術」

「川村式ジョイント速読術」は、日本で唯一特許を取得している速読術。英語版は「eyeQ」と呼ばれ、アメリカでのシェアはNo.1となっています。

川村式ジョイント速読術の歴史は古く、1970年代までさかのぼります。

地方検察庁の職員教養研修として採用されたり、多くの企業での導入実績があります。

川村式ジョイント速読術は、1日10分以内のトレーニングで視野を広げ、右脳を活性化させ、複数の行を1つのブロックとして理解する視読(しどく)をマスターします。

(川村式ではありませんが)全国各地で速読教室を運営する「速読解Biz」、開発者の川村明宏博士が直接監修した「川村式ジョイント速読術」、スマホでもトレーニングができる「ソクノー」、すべて月々5,000円(税抜)未満で学習できます。

すべてオンラインなので自宅にいながらトレーニングが可能。講師への質問もできます。

② 日本の速読ブームの火付け役は「キム式速読術」

「キム式速読術」とは、1980年代に一世を風靡した速読法で、文字をそのまま「画像」として右脳に焼き付けて記憶する方法でした。

実はこの「キム式速読術」、同じ韓国発祥の「パク式速読術」の模倣だったということです。

そして「キム式速読術」は「1分間に100万字読める」とうたっていたので、さすがに批判を浴びてしまったようです。

③ キーワードのみに注目する「メタガイディング」

特定の言葉のみを指やペンでさしながら、早いスピードで視線を移動させる速読術は「メタガイディング」と呼びます。

無駄な言葉を極力省いていく方法ですね。

速読(&多読)のメリット(効果)

速読をマスター(=多読)すると、直接、間接のさまざまなメリット(効果)があります。

速読のメリット① 年収アップが期待できる

日本人の半数近くは、まったく本を読まない

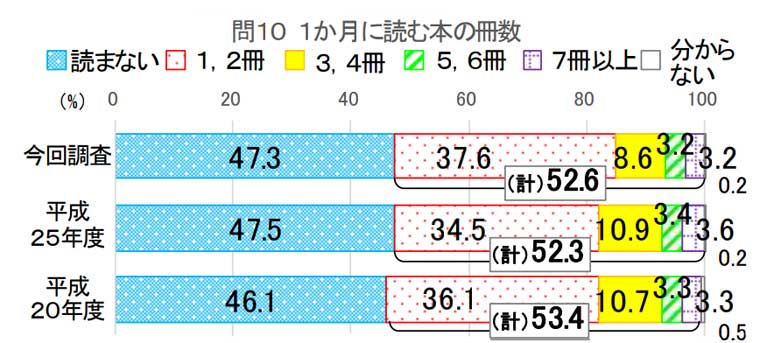

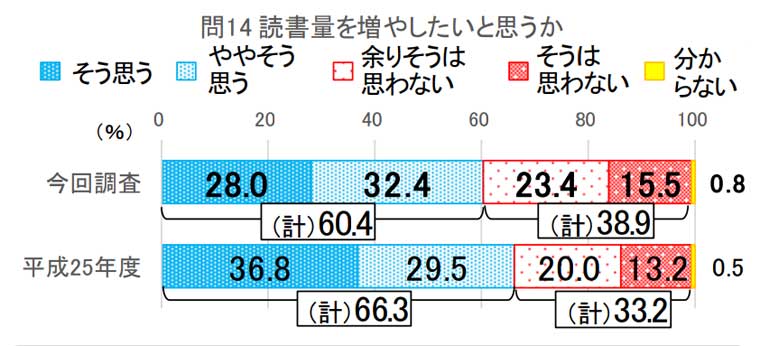

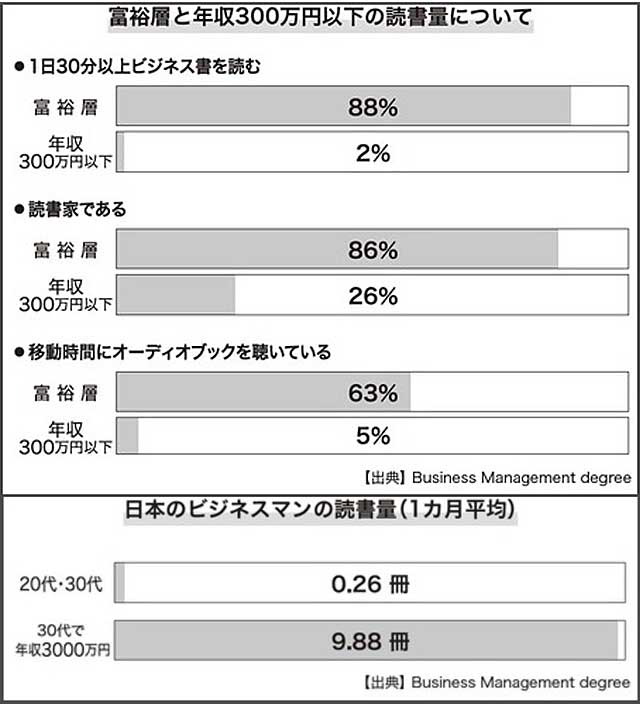

2019年2月~3月に3,590人(有効回答数1,960人/16歳以上の男女)を対象に実施した「文化庁の国語に関する世論調査」によると、1月に1冊も本を読まない人は47.3%もいました。

そして月に1〜2冊が37.6%、3〜4冊が8.6%、5〜6冊が3.2%、7冊以上読むと答えたのはわずか3.2%だったそうです。

しかも「今後読書量を増やしたい」と考えている人もそれほど多くはなく、5年前に実施された調査よりも、さらに減少しているのも気になるポイントです。

年収3,000万円以上の高所得者の「読書量」は一般会社員の38倍

Business Management degreeより引用

Business Management degreeより引用ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットのような大富豪を含む富裕層と、年収300万円前後以下のビジネスマンの読書量を調べた研究データが、アメリカの「Business Management degree」に掲載されています。

それによると、富裕層の88%が1日30分以上ビジネス書などを読んでいましたが、年収300万円以下の人は、わずか2%でした。富裕層の86%が読書家で、富裕層の63%は、移動時間にオーディオブックやYouTubeを視聴しています。

そこで筆者が日本のデータを調べたところ、日本では、20代、30代のビジネスマンは、1ヵ月に平均0.26冊しか本を読んでいませんでした。しかし、30代で年収3000万円の人は、平均で9.88冊、本を読んでいます。その差は、38倍にもなります。(金川顕教著『年収1億円の神ルール10』(ポプラ社))

読書量と年収には明らかな相関関係があるようです。

たとえば、ソフトバンクの孫 正義さんは、起業して2年後に慢性肝炎という病で3年6か月入院していたのですが、その間に約4,000冊もの本を読んだそうです。

読者は、著者が体験した失敗も成功もリスクを伴うことなく追体験できるので、読書をすればするほど、成功しやすい体質になっていくのは当然のことです。

読書量が年収に直結するのは実業家の話であり、一般のサラリーマンの場合は、そこまで顕著に読書量と年収に相関関係がありませんが、読書することで、知識だけではなく、コミュニケーション力も向上し、会社のなかで一目置かれる存在になることは間違いありません。

忙しいビジネスマンが、ここまで多くの本を読了できるということは、みんな何らかの速読術を活用しているのでしょうね。

速読をマスターすることで、集中力や作業能率も向上し、資料に目を通すスピードも速くなるでしょう。

「仕事のできる社員」として、当然ボーナスの査定も変わってくるのではないでしょうか。

速読のメリット② IQ(知能指数)の向上

みなさんもご存じだとは思いますが、読書(速読)はIQ(知能指数)を向上させます。

知識量ではなく、頭そのものがいいことを地頭がいいと言うことがありますよね。それに似た力をIQという数字で計測することもあります。 IQは実は生まれつきではないことがわかっています。鍛えることができるのです。 IQを伸ばすのに必要なのは、何か一つのことに集中すること。しかも抽象的なことに集中できること。

その点、本を読むという行為は、集中力も高めますし、思考の抽象度も上がります。IQの高い人というのは、脳の背外側前頭葉前皮質という部分が発達してます。そこが刺激されます。脳も筋肉と同じで、使えば使うほど鍛えられるのです。(「塾と教育」2014年6月号/茂木健一郎)

脳科学者の茂木 健一郎氏によると、IQの向上には脳のDLPFC (前頭前皮質背外側部)を鍛えることが効果的だそうです。

DLPFCは集中力を発揮しているときに使われる回路で、読書(速読)により発達します。

「頭のいい人」として思い浮かぶのは、記憶力が良い人というより、次々に新しいアイデアが出てきたり、どんな問題も冷静にサクサク対処できる「頭の回転の速い人」のことですよね。

読書(速読)は脳細胞が活性化され、脳細胞同士の密なネットワーク(頭の回転)に役立ちます。

速読のメリット③ アンチエイジングに効果あり

動体視力アップと視幅拡大で交通事故防止に効果あり

速読の訓練を続けると動体視力が鍛えられます。子どもでも大谷翔平選手の剛速球(165キロ)にバットを当てられるレベルまで向上します。

また、速読は一字一字文字を追っていくのではなく、1行~最大1ページを「かたまり」として目に焼き付けます。そのため視野が広がります(視幅拡大/しふくかくだい)。

動画の速読トレーニングは、日本速脳速読協会の「速読解Biz」のもので、4か月パックなら月額2,980円(税抜)と大変リーズナブル。

「速読解Biz」は、スポーツビジョン(動いているものを正確に認識できる「①動体視力」や瞬間的にものを見られる「②瞬間視」、広い範囲を見ることができる「③周辺視野」)も鍛えられる速読法です。

速読は認知症予防にも効果あり

人間の脳には千数百億個もの脳細胞がありますが、1日に10万から20万個ずつ死滅しています。

友だちとの交友やゲーム、パズル、囲碁、将棋、そして読書など、日ごろから頭を使う習慣のある高齢者は、認知症を発症しにくいとされています。

多くの本を読むことによって、次々に新しい知識が増え、日々の生活が楽しくなります。「楽しさ」こそ、若さと健康の秘訣ですよね。

速読のメリット④ 偏った考え方から脱却できる

大変残念なことですが、現在、約半数の日本人が1か月に1冊も本を読まないそうです。

一昔前は、電車内で新聞や本を読んでいる人をたびたび見かけましたが、今はほとんどがスマートフォンを操作しています。もちろんなかには、電子書籍を読んでいる人もいるでしょう。

2021年3月に株式会社ビズヒッツが10代から60代の男女500名にアンケートを取ったところ、電車通勤中にスマホを利用する人は93.8%でした。

電車通勤中にスマホでしていることは、(1位)SNSの閲覧や書き込み、(2位)ニュース・天気のチェック、(3位)ゲーム、(4位)メッセージ、メールのやり取り、(5位)お小遣い稼ぎ・副業、(6位)動画の視聴、(7位)音楽・ラジオを聞く、そして(8位)が電子書籍・漫画を読むでした。

Twitterは140文字以内ですし、この記事でも10,000文字弱です。記事のテーマは「速読のメリット」ですが、「導入部分」しか紹介できません。

インターネットには限界があり、一つのトピックを深く知るにはやはり書籍が最適です。

速読で多くの書籍を読破し偏りのない情報を得ることが、人生をより豊かなものにするコツなのではないでしょうか。

速読のメリット⑤ その他

速読の直接、間接のメリットは無限大です。

仕事関連の書籍や資料などが速く読めるようになりますから、当然自由時間が増えます。効率よく仕事を終え、資格取得を目指したり、趣味や家族との団らんに時間を割けます。

移動時間や隙間時間にスマホでニュースをチェックすれば情報通になれますし、ページ数の多い本も一気に読めるので、途中で挫折する心配もありません。

科学的研究による知見

⑴ 読書能力はトレーニングによって向上する。高度に熟達した速読者では、理解を伴った高速での読みができている事例が示されている。 ⑵ 速読時には脳の音韻的処理(音声化)に関係する部位(ブローカ野、ウェルニッケ野)の活動は低下する。 ⑶ 有効視野は、トレーニングによって拡大する。 ⑷ 速読時には右脳頭頂葉の空間認識領域(右頭頂間溝)が活性化している。 ⑸ 速読の読みには、視覚野や左脳の読書書字中枢(角回)、右脳の空間認識野、さらには視覚野(イメージ中枢)などが関係する新たな理解の脳神経回路が使われていると想定される。 ⑹ 速読時は、前頭葉の活動から見て、集中力が高まっている。 ⑺ 速読能力をトレーニングしている人では、していない人よりマインドフルネス傾向(観察・気づき・受容)や主観的幸福感、ポジティブな気分などは高く、抑うつ傾向は低い。 ⑻ 速読の訓練期間が長く熟達レベルが高いほど、マインドフルネス傾向や主観的幸福感が高い。(wikipedia『速読術』より抜粋)

速読のデメリット

速読のデメリットはメリットに比べれば微々たるもので、対処法があるものばかりです。

速読のデメリット① 感情を伴いにくいので、記憶として残りにくい

熟読に比べ、感情を伴いにくいのが速読。どうしても記憶に残りにくくなります。

ビジネス書、教養書、マニュアル書などは、読了後に要約文を作成し、記録しておきましょう。2度3度と繰り返し読めば、熟読1度よりも確実に記憶に残りやすくなります。

速読のデメリット② 「感動する」「文体を味わう」といった読書本来の楽しみが減る

熟読しかできない人は、速読はできませんが、その逆は可能です。小説、詩、随筆などの文芸作品は熟読、実用書は速読と使い分けるのがおすすめです。

ちなみに(受験を目的とする塾や予備校以外の)教育現場では、読解力が十分育っていない小学校低学年の子どもたちに速読術を教えることは批判的です。

| ① 素読 | 寺子屋で子供たちが「論語」などを声に出して読むこと。 | 分速2~300文字 |

|---|---|---|

| ② 精読 | 文字を一字一句注意深く読むこと。法律の条文を読むときなど。 | 分速300文字前後 |

| ③ 熟読 | 一般的な読み方。文章を味わい楽しみながら読むこと。 | 分速400文字~800文字 |

| ④ 速読 | 「情報を得る」ためなど、目的に応じて使う。 | とくに定義なし |

速読するのは「情報を得る」ことが目的の書籍のみで、(たとえば宮沢賢治や芥川龍之介等の)文学作品は通常のスピード(熟読)で文体も含めてじっくりと味わいましょう。

速読のデメリット③ 本代がかさむ・本の置き場所に困る

本が早く読めるようになれば、どんどん楽しくなり、どうしても本代がかさんでしまいます。

ギャンブルやアルコールと違って生活や健康を脅かすようなことにはならないでしょうが、なるべく節約したいですよね。そして、狭い部屋だと置き場所にも困ります。

そこで、次のような解決方法が考えられます。

- 図書館を利用

- 試し読みOKの書店を利用

- 電子書籍にする(とくに読み放題)

- 古本を購入

- 読了後に売却

- 本の要約サービスを利用

① 図書館を利用する

本を所有せずに、できるだけ多くの読書がしたい人の味方はやっぱり図書館。公立の図書館の利用は無料です。公共図書館は全国に3,400以上もあり年々増えています。

新刊が少ないという話もありますが、とにかく無料なので通える範囲にあればぜひ利用したいですね。

② 試し読みOKの書店を利用する

カフェを併設したり、店内に椅子を置いたりして、試し読みができる本屋さんもあります。

速読には、短時間の試し読みで当たり本を購入できるというメリットもあります。

少しだけ試し読みをさせてもらい、無駄な本を購入しないようにしましょう。

③ 電子書籍にする

本棚に本が溜まって困っている人には、専用端末やスマートフォンで気軽に読める電子書籍がおすすめ。

印刷代や紙代、送料が節約できるため、新刊でも比較的リーズナブルに読書を楽しむことができます。

死後70年(2018年12月30日までは50年)で著作権は消滅しますので、宮沢賢治や芥川龍之介、太宰治など、明治や大正、昭和初期の文豪たちの作品は、無料で読めるものがたくさんあります。

Amazonには、「kindle unlimited(キンドル・アンリミテッド)」という、月々980円(税込)電子書籍読み放題のサービスがあります。

取扱数は、和書12万冊、洋書120万冊とされ、もちろん、Amazonの全取扱数の一部になりますが、個人的にはとても良いサービスだと思っています。

ただしストックしておけるのは20冊以内。読んだものや自分には向いていない本はどんどん返却していきます。

④ 古本を購入する

Amazonや楽天ボックス等に提携している一般の書店から、場合によっては1円~+送料実費で中古本が購入できます。

「可」「良い」「非常に良い」「ほぼ新品」などの書籍の状態も確認できます。この評価はお店が決めているのですが、後々トラブルになるのは目に見えているので、極端ものはないと考えられます。

かびている、ひどい染みや臭いがある、汚れている、ページ数が不足している商品、または文字が読めない商品は、出品できません。また、サンプル用の冊子や校正前の原稿その他プロモーション用の本の出品は禁止されています。(アマゾン公式より)

規約もありますので、とくに神経質な人以外は、大丈夫かと思われます。

⑤ 読了後に売却する

古本の買取は、宅配買取がおすすめ。

- インターネットから申し込む

- 段ボールに詰めて宅配便で送る

- 査定してもらう(査定額が不服なら返送してもらう)

- 入金を待つ

たとえば「買取王子」というお店なら、「1点以上買取可能」で送料が無料となり、査定に納得できなかった場合の返送料も無料のため、利用者さんたちに人気です。

買い取り金額が2,000円、3,000円以上にならない場合は送料が発生したり、返送料が発生したりする宅配買取店もあるので、ご注意ください。

⑥本の要約サービスを利用する

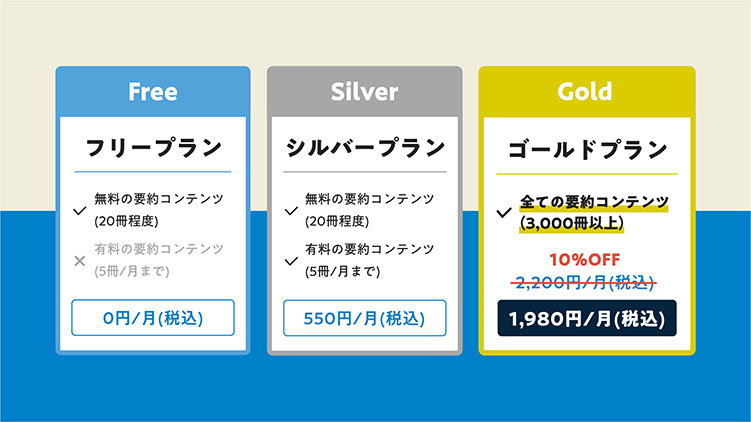

本の要約サービス「フライヤー(flier)」は、月額1,980円(税込)で3,000冊以上のビジネス書の要約が読み放題。

要約は文字で読むと約10分、音声で聴くと約15分となります。取り扱い書籍は、実用書や教養書がメインで、小説やライトなエッセイはほとんどありません。

難解な単語が登場するビジネス書は、あらかじめ要約を読んでおくことで楽に速読ができます。

先に要約を読むことで、「ハズレ本」を購入するリスクも最小限に抑えられますし、速読の後に要約を読んでも、記憶の定着の助けになります。

速読に「からくり」はある?

速読に手品のような「からくり」はありません。実は特別にトレーニングしなくても、私たちは「視読(しどく)」を実践しています。

新聞を一般的な速度(=分速500文字)で隅から隅まで読むとすれば、10時間もかかってしまう

にもかかわらず、「新聞を一応全部読んでいる人」は結構大勢いるのではないでしょうか?なかには朝食を取りながら、15分で読み終えてしまう人もいます。

新聞には見出しや写真の配置など、読者が自然に「速読」しやすい工夫がしてあり、私たちは知らず知らずのうちに「速読」をしているのです。

「情報を得る」目的の書物には100%の理解は不要。新聞や書籍には、自身にとって必要でない情報も多数含まれます。

自分にとっての価値を瞬時に見極めることが、速読の極意だといえそうです。

自分の住所や知っているフレーズは「視読(速読の読み方)」をしている

読書になると一文字一文字音読・黙読してしまう私たちですが、自分の名前や住所、知っていることわざや定番のセリフ等のフレーズは、「かたまり」と捉えて「視読」をしています。

一文字一文字目で追わないと読書ができないという先入観を捨てることも大切です。

ほとんど予備知識のないジャンルの書籍の速読は難しい

辞書が必要な専門外の書籍や、まったく興味がわかない書籍の速読は当然難易度が高くなります。

速読にはリラックスも大切です。右脳を最大限利用しイメージ化します。

速読が難しいと感じた書籍は、読了後にノートに要約を残すか、人に話すかして、記憶を定着させましょう。簡単な書籍よりもアウトプットが重要になります。

本の要約サービス「フライヤー」で要約を聞いた後に、速読にチャレンジする方法もおすすめです。

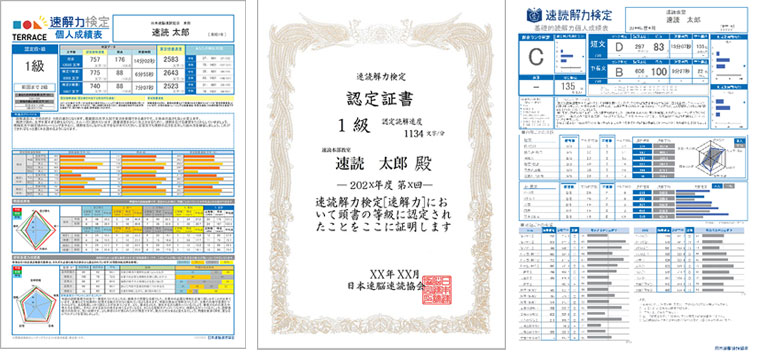

速読関連の資格「速読解力検定」

引用元:日本速脳速読協会

引用元:日本速脳速読協会全国で速読教室を運営している日本速脳速読協会は、年に2度ほどに「速読解力検定」を実施しています。

第1回 2023年5月1日(月)~5月31日(水)

第2回 2023年9月1日(金)~9月30日(土)

第3回 2024年1月5日(金)~1月31日(水)

もちろん、履歴書にも書けますし、就職、転職の際のアピールポイントにもなります。

速読解Bizの利用者は、自分で最寄りの教室(全国に2,300)に連絡して申し込むことになります。

①速読力 ②基礎的読解力、2種類のカテゴリーがあり、一般の受検料は2つで3,300円(税込)。

目安は1分あたり6,300文字以上読めるようになれば、5段に認定されます。

| カテゴリー | ① 速読力 | ② 基礎的読解力 |

|---|---|---|

| ポイント | 読み解く速さ+正確さ | 読解技能のバランス+傾向 |

| 種類 | 「①横書き」と「②縦書き」 | 「①短文」と「②中・長文」 |

| 制限時間 | ①②各15分 | ①②各15分 |

| 認定 | 10級~5段 | S~Eランク |

| 発行物 | 「認定証書」と「個人成績表」 | 「個人成績表」 |

速読のメリットは無限大!イージーモードの人生を!

速読のメリットは無数にありますが、デメリットは微々たるもので、工夫次第で解消できるものばかりです。

人生100年時代到来!速読は脳のアンチエイジングにもつながります。早めのトレーニングをおすすめします。

今回は「速読のメリット」をご紹介しましたが、速読しただけではもったいないような気がします。

読書の後は、1,200文字程度で要点をまとめたり、気の合う友だちに内容を話してみしょう。アウトプットすることで記憶が定着します。

とくに、大量の積読(つんどく)がある人は、速読を覚え再チャレンジすることで、新しい扉が開けそうです。

パソコンやスマホで速読のオンライントレーニングができる!おすすめ3サービス!

新聞や手持ちの本で速読を習得することは、難しいと考えるあなたには、オンライントレーニングがおすすめ。

全国各地に教室もありますが、子ども一緒になる可能性もあるので、抵抗のある方はオンライントレーニング一択ですよ。

①『速読解Biz』月々2,980円(税込)~速読を学べる

速読解 Bizの「4か月お得パック」なら、月々わずか2,980円(税抜)と超低料金で速読を学べます。契約中は回数無制限で利用可能。

簡単な目のトレーニングと脳トレで、隙間時間に5分でも10分でも楽しめます。

速読解Bizは、25年以上前から日本全国で速読教室を運営している日本速脳速読協会が開発したメソッドで、教室と同じトレーニングが自宅でおこなえます。

大学生と社会人が対象。申し込みはスマホからでも可能ですが、パソコンとiPadでトレーニングします。

②『川村式ジョイント速読術』任天堂DSで有名な川村博士のメソッド

「川村式ジョイント速読術」を開発した川村明宏博士は、日本における速読の第一人者で、日本で唯一速読に関する特許を取得している方です。

川村式速読術の歴史は古く40年以上になります。現在では日本のみならず、アメリカでもシェアナンバー1を獲得。

「川村式ジョイント速読術」は、1日わずか7~10分程度の簡単なトレーニングで、多くの受講生が分速5,000文字から10,000文字を達成。※平均速度の10~20倍以上

メールと電話で講師に相談可能で、月々わずか4,980円(税抜)。申し込みから1か月のトライアル期間があります。

申込はスマホからも可能ですが、トレーニングはパソコンでおこないます。

③『ソクノーSOKUNOU速読術・記憶術・暗記術』

速読解Bizと川村式ジョイント速読術は、速読に特化したメソッドですが、ソクノー(SOKUNOU)は、速読力のほかに、速聴力、記憶力も総合的にトレーニング。

所要時間は1日わずか7分間。脳トレは通勤時間にも楽しめます。

ディスプレイの大きいパソコンでのトレーニングがベストですが、スマホでも可能なので、パソコンをお持ちでない方におすすめ。

最初に年齢設定ができるので、子どもの利用も可能です。

料金は月々わずか4,980円(税込)。追加のアカウントは1名1,980円(税込)。親子で楽しめます。

あなたの人生をイージーモードに!おすすめの記憶術

『ジニアス記憶術(ジニアスメモリー)』は1日7分で記憶力そのものを向上!

1日7分ほどの簡単な脳トレで、記憶力そのものを向上させます。トレーニングには、川村式ジョイント速読術も組み込まれているので、速読力も同時にアップ!

電話やメールで講師に相談できるので、モチベーションも維持できます。

毎月払いだと月額2,980円(税込)、1年パックで月額1,980円(税込)と、とてもリーズナブルです。7日間の無料トライアル期間があるので、向いていない場合の金銭的なリスクはありません。

| ジニアス記憶術は怪しい?詐欺?開発者、川村博士の経歴や記憶の宮殿などイメージ記憶術を活用した画期的なトレーニング内容も徹底解説! |